神社を巡るとき、「一日に何社もお参りして失礼ではないかな」と気になる方も多いでしょう。本記事では、そんな素朴な疑問にお答えしながら、正しい参拝作法や心構えをわかりやすく解説します。

複数の神社を訪れる意味、神職の方の考え、そして参拝を通じて心を整える方法まで、やさしい言葉で丁寧にまとめました。初めての方も安心して読めるよう、マナーだけでなく「心の持ち方」にも焦点を当てています。これを読めば、神社参拝がもっと身近で心温まる時間になるはずです。

1日に複数の神社を参拝しても大丈夫?

「今日はせっかくだから、いくつかの神社をまわってみよう」と思うこと、ありますよね。例えば旅先で複数の神社が並んでいると、どこも魅力的でつい立ち寄りたくなるものです。

実は、一日に複数の神社を参拝しても、基本的に失礼にはあたりません。神道では、神様は互いに争う存在ではなく、それぞれの場所で人々を見守り、助け合っていると考えられています。ですから、複数の神社をお参りすることは、さまざまな神々に日ごろの感謝を伝える良い機会といえます。

また、古くから「二社参り」「三社詣で」といった風習も存在しました。地域によっては、年の初めに特定の二社をまわることでより大きなご加護をいただけるとされており、むしろ複数参拝は縁起の良い習慣として親しまれています。

一日に何社参拝しても問題ない?神道の考え方

神道の教えでは、神々はそれぞれの役割を持ちながら、人々の願いや感謝を受け取っています。たとえば天照大御神は太陽と調和を司り、稲荷神は商売や豊穣を守ります。

ですから、一日に複数の神社を訪れることは、「多くの神様にご挨拶する」という自然で礼儀正しい行いとされています。時間をかけて一社一社を大切にまわることで、気持ちも落ち着き、参拝そのものが心の浄化につながります。

二社参り・三社参りは失礼?神職の見解

多くの神職の方も、「心をこめてお参りすれば問題ありません」と話します。むしろ、複数の神社を訪れることで神々のつながりやご縁を感じる人も多いそうです。

ただし、あわただしく駆け足で回るのではなく、一社ごとに気持ちを切り替えて丁寧に手を合わせることが大切です。参拝後に軽く深呼吸して心を整えると、次の神社でもより落ち着いた気持ちで向き合えます。

よくある誤解とマナー違反の違い

複数参拝が「欲張り」と誤解されることもありますが、そうではありません。感謝の気持ちを持っていれば、むしろ良いことです。

むしろ、お願いごとだけを繰り返すより、「おかげさまで」という感謝を積み重ねるほうが、神様とのご縁が深まるといわれています。逆に、お願いばかりを立て続けにするような「利己的な参拝」や、騒がしく振る舞う行為は控えたいところです。

正しい神社参拝の流れと基本作法

神社に行く前に、基本の作法を知っておくと安心です。参拝はただお辞儀や手を打つだけでなく、心を整え、敬意を持って神様に向き合う大切な儀礼です。この流れを知っておくことで、どの神社でも落ち着いた気持ちでお参りできます。

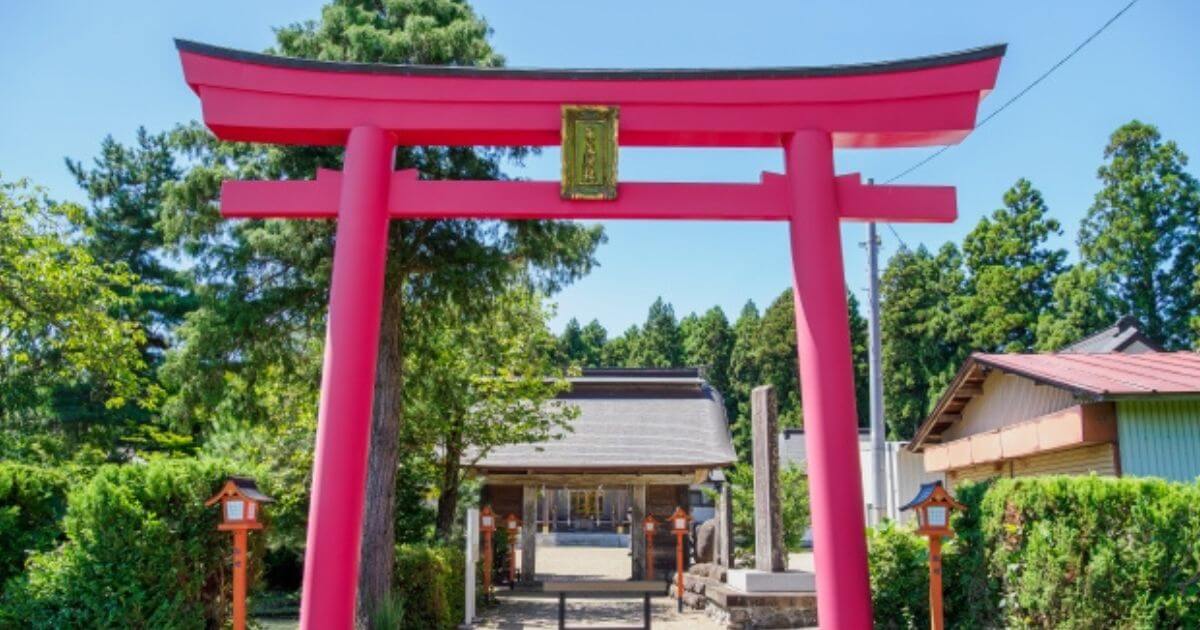

鳥居をくぐるときの一礼と参道の歩き方

鳥居の前では、まず一礼をしてから中に入ります。

鳥居は「神域と人の世界を分ける門」とされており、ここから先は神様の領域です。姿勢を正して礼をすることで、敬意を表します。

参道の中央は「神様の通り道」とされているため、左右どちらかに寄って歩きましょう。途中で立ち止まって深呼吸をし、境内の静けさを感じると、自然と気持ちが落ち着いてきます。

退出する際も、鳥居を出たところで振り返り、一礼するのを忘れないようにします。

手水舎(てみずや)での清め方の手順

手水舎では、左手→右手→口→左手の順に清め、最後に柄杓を立てて水を流します。

これで心身ともに清らかになります。手水は単なる衛生行為ではなく、「心を清める」ための大切な所作です。

周囲に人が多い場合は順番を譲り合い、静かに行いましょう。冬場など寒い時期でも、冷たい水に手を差し出すことで気持ちが引き締まり、神聖な空気に包まれます。

口をすすぐ際は音を立てず、静かに済ませるとより丁寧です。

拝殿での二礼二拍手一礼の意味とマナー

拝殿では、深く二回礼をし、二回手を打ちます。そして最後にもう一度礼をします。

この一連の動作は、神様への敬意を表すものです。最初の礼で神様にご挨拶をし、拍手で感謝や願いを届け、最後の礼で感謝を締めくくります。

手を打つときは胸の高さで静かに、音を鳴らすことが目的ではなく心を合わせることが大切です。願い事をするときは、自分の名前と住所を心の中で伝え、誰が参拝しているのかを神様にお知らせしましょう。最後にもう一度深く頭を下げることで、気持ちの区切りをつけることができます。

複数神社を巡る参拝のメリットと注意点

二社参拝・はしご参拝で得られるご利益と意味

複数の神社を参拝することで、異なるご利益をいただけると考えられています。健康、仕事、縁結び、学業成就、交通安全など、それぞれの神様に感謝を伝えることができます。

たとえば、地元の神社で日常の感謝を伝え、その後に有名な神社で目標や願い事を祈るなど、目的を分けて参拝すると心の整理にもなります。

また、参拝のたびに気持ちをリセットできるため、一日を通して穏やかな気分で過ごせるという効果もあります。多くの人が「二社まいり」や「三社めぐり」を行うのは、ご利益だけでなく、精神的な充実を得るためでもあります。

参拝する順番・距離・地域性の考え方

特に決まった順番はありませんが、「地元の氏神様→有名な神社」の順でまわると自然です。地元の神様へまず感謝を伝え、その後に他の神社で新しいご縁をいただくという流れが、昔から大切にされています。

距離にこだわるよりも、参拝のたびに心を整えて向き合うことを意識しましょう。

また、地域によっては「初めに東の方角から回ると良い」といった言い伝えがある場合もあります。そうした土地の風習を尊重することで、より深い意味のある参拝になります。

お賽銭やお供えの金額に決まりはある?

お賽銭の額に決まりはありません。「気持ちを表すもの」です。無理に大きな金額を入れる必要はなく、感謝の心を込めることが何より大切です。

五円は「ご縁」、十五円は「十分なご縁」、二十五円は「二重のご縁」といった語呂合わせを楽しむ人もいます。大切なのは金額ではなく、心のこもった一礼と感謝の言葉です。

お供えをする場合も、無理のない範囲で清潔に整えたものを選び、静かに手を合わせるとよいでしょう。

同じ神社に2回参拝してもいい?ケース別マナー

同日に再参拝するのは失礼?

たとえば忘れ物をしたり、再度祈願したいことができた場合、同じ日に再参拝しても問題ありません。神社は人々の生活とともにある場所であり、何度でも訪れて心を整えることができる空間です。

再参拝の際は、初回よりも落ち着いた気持ちで神前に立つとよいでしょう。たとえば「先ほどはありがとうございました」と感謝の言葉を心の中で伝えるなど、神様に一貫した敬意を示すことが大切です。また、他の参拝者の流れを妨げないよう、静かに動く心配りも忘れないようにしましょう。

ご祈祷・御朱印・厄払いでの再訪はOK?

御朱印やご祈祷などで複数回境内に入るのはよくあることです。そのたびに気持ちを改めて、一礼を忘れずに行いましょう。もしご祈祷などで社務所に案内される場合は、神職や巫女の方の指示に従い、静かに行動します。

御朱印を受けるときも、書いていただく間は落ち着いた姿勢で待ち、終わったら「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えると印象が良いです。そうした心遣いは、神様への敬意と同時に、人への礼節にもつながります。

境内に入り直すときの注意

境内に戻る際は、もう一度鳥居の前で一礼します。鳥居は神様の結界のようなものなので、再び神域に足を踏み入れる際も、初めて訪れる気持ちで頭を下げましょう。

神様の前に立つたびに、心を静めることを意識することで、その場の空気が自然と引き締まります。境内では走らず、声を抑え、周囲の人々や自然の音に耳を傾けるように過ごすと、より神聖な時間を感じることができるでしょう。

神社によって異なる参拝マナーと考え方

伊勢神宮・出雲大社など格式高い神社の参拝の特徴

格式の高い神社では、作法や順路が少し異なる場合もあります。たとえば伊勢神宮では外宮を先に参拝し、その後に内宮を訪れるのが正式な順序とされています。出雲大社では「二礼四拍手一礼」という独自の作法があり、他の神社とは異なる特徴を持ちます。

こうした違いはその神社の歴史や伝統に基づいているため、訪れる前に案内板や公式サイトで確認しておくと安心です。現地に着いたら、神職の方の指示や看板の案内に従いましょう。

また、大規模な神社では多くの参拝者が訪れるため、周囲に配慮した静かな行動が大切です。人の流れを乱さず、写真撮影や会話も控えめにすると、より心地よく神聖な雰囲気を味わうことができます。

地元の氏神様へのお参りとの違い

地元の神社は「日ごろの感謝を伝える場所」。近所の神社は自分や家族を日々見守る存在であり、生活の一部として自然に足を運べる場所です。

一方で大きな神社は「特別な願い事を届ける場所」として参拝すると自然です。たとえば人生の節目や新しい挑戦の前に訪れることで、心を引き締めるきっかけになります。

どちらの神社も大切ですが、地元の氏神様を日常的に大切にすることで、特別な参拝もより意味あるものになります。地域によっては「氏神様へのお参りを優先する」といった伝統もありますので、まずは自分の住む土地の神様に感謝を伝えるところから始めるとよいでしょう。

旅行先や観光で参拝する時の注意点

観光で訪れる際も、拝殿では静かに手を合わせ、写真撮影は控えめに。特に観光名所として知られる神社では、周囲の観光客との距離感を大切にしましょう。参拝は「訪問」ではなく「ご挨拶」であることを忘れないようにします。

また、旅先での参拝はその土地の神様に「無事に来られたお礼」を伝える機会でもあります。たとえば「安全に旅ができています」「この地に来られたことを感謝します」と心の中で伝えると、より心穏やかな旅になります。参拝後は境内の自然や空気を味わいながら、静かな気持ちでその土地の文化に触れると、旅の思い出がいっそう深まるでしょう。

特別な機会での神社参拝マナー

初詣・お宮参り・七五三・合格祈願の違い

行事ごとに参拝の目的が異なります。どの場合も、感謝を伝えることが基本です。初詣は新しい一年を清らかな心で迎えるために行うもので、前年のお礼と新年の誓いを伝える機会です。

お宮参りは、赤ちゃんが無事に誕生したことを神様に報告し、健やかな成長を祈る儀式です。七五三は子どもの成長の節目を祝い、無事に大きくなったことへの感謝を込めてお参りします。

そして合格祈願は、自分の努力が実を結ぶよう導きをお願いする行事ですが、単なるお願いではなく「ここまで努力できたことへの感謝」を伝えると、より心が整います。

どの行事でも、願いを込めるよりも「おかげさまで」と心を向けるとよいでしょう。感謝を言葉にすると、気持ちが自然と穏やかになります。

喪中・葬儀中の参拝は避けるべき?

喪中の間は神社参拝を控えるのが一般的です。神道では「死」を穢れとし、一定の期間は神域から離れることが礼儀とされています。忌明け後(50日ほど)に、感謝とご報告を伝えに行くのが良いでしょう。

その際は、喪が明けたことを神様に報告し、故人が安らかであるよう祈る気持ちを添えると丁寧です。もしどうしても参拝が必要な場合は、神職の方に相談し、適切な時期を確認すると安心です。

特別な願い事を伝えるときの心構え

特別な願いを神様に伝えるときは、焦らず落ち着いた心で臨みましょう。強く「叶えてください」と念じるよりも、「このように努力しています」「見守ってください」という気持ちを持つ方が神様に届きやすいといわれます。願いの前に感謝を伝えることが何より大切です。

たとえば、「日々の恵みに感謝しています。そのうえで、これからも努力を続けたいと思います」といった形で、前向きな思いを込めると良いでしょう。神様は誠実な心に応えてくださる存在です。心を正し、素直な気持ちで祈ることが、最も美しい参拝の形といえるでしょう。

参拝後に大切にしたいこと

参拝の意味を味わうための内なる振り返り

参拝後は、その場で感じたことや気づきを思い返してみましょう。境内の空気や鳥の声、風の音など、五感で感じたことが心に残るはずです。これらは神様からのメッセージともいえます。

自分の中に芽生えた小さな変化を大切にし、感謝の気持ちを再確認することで、参拝の意味がより深まります。ノートや日記に「今日感じたこと」や「ありがたかったこと」を書くのもおすすめです。

おみくじやお守りの扱い方

おみくじの結果は良し悪しで一喜一憂するものではなく、今の自分に必要な気づきを与えてくれる言葉です。凶が出たとしても、それは「慎重に進みなさい」という神様からの優しい忠告です。

お守りは感謝の心を込めて持ち歩き、年が明けたら神社に返納して新しいものを受けると良いでしょう。大切なのは、形よりもその背後にある「感謝と敬意」の気持ちです。

定期的な参拝を続ける心構え

神社は特別な時だけ訪れる場所ではありません。月に一度でも、季節ごとでも、自分のペースで参拝する習慣を持つと、心が整いやすくなります。

「お願い」よりも「お礼」を伝える参拝を続けることで、自然と運気も人間関係も穏やかに良い方向へ進んでいくでしょう。参拝を重ねるたびに、自分の中の感謝の気持ちが深まり、日常が少しずつ豊かになっていくはずです。